Hollywood und die Indianerklischees

Hollywood und die Indianerklischees

von Monika Seiller”

(veröffentlicht 2/2010)

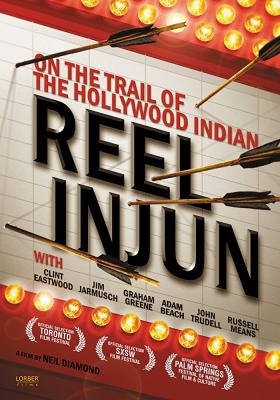

Der Dokumentarfilm „Reel Injun“ zeigt die Hollywood-Darstellung der Indianer von den Anfängen bis zur Gegenwart und spürt dem Klischee nach, das nicht nur unser Bild von den Indianern beeinflusst hat, sondern auch die eigene Wahrnehmung und Identität der Indianer selbst. Schon der Titel ist ein Wortspiel, denn „reel“, also die Filmrolle klingt natürlich genauso wie „real“, also „echt“ und „Injun“ ist die sprachliche Verballhornung des „Indian“. Filmemacher Neil Diamond (nicht zu verwechseln mit dem Sänger!) hat für seinen hervorragenden Film zahlreiche seltene Filme ausgegraben und befragt Akteure wie auch Filmkritiker zur Entwicklung und Rezeption des Indianerbilds.

„Was uns über die Jahrhunderte der Unterdrückung gerettet hat, ist unser Humor“, erklärt am Ende des Dokumentarfilms der Aktivist, Schauspieler und Musiker John Trudell, der nicht nur im Film – maßgeschneidert in „Thunderheart“ von Michael Apted – ansonsten gerne die Rolle des zornigen Kriegers spielt. Eben dieser „typisch indianische Humor“, der sich (fast wie der Trickster Coyote) gerne selbst auf die Schippe nimmt, ist es, der „Reel Injun“ den unterhaltsamen und spielerischen Ton verleiht, obgleich auch ein zorniger Aufschrei hätte erschallen können. Eine wütende Abrechnung mit den meist diskriminierenden Klischees, mit denen Hollywood das Bild der Indianer prägte, hätte das Publikum aber eher verschreckt, so Filmemacher Neil Diamond. Wenn man eine Botschaft vermitteln oder zum Nachdenken anregen will, sei es besser die Leute zum Lachen oder zum Weinen zu bringen als sie wütend zu machen.

In als die „Bilder laufen lernten“ – in den 1970ern eine Fernsehreihe mit alten Western – sprangen auch schon die ersten Indianer aufs Pferd und ritten durch die Prärie in die Schlacht, in den Sonnenuntergang von Monument Valley oder in ihren eigenen Untergang. Mit Western sind wir doch alle aufgewachsen und kennen sämtliche Klischees von Pocahontas bis zum letzten Mohikaner, von Geronimo bis zum „Little Big Man“. Der Western ist der Gründungsmythos Amerikas, und auf dem Weg zur frontier war den Helden nur der „Rote Mann“ im Weg – doch John Wayne blieb am Ende stets der Sieger. Wir wissen also, wovon die Rede ist, wenn wir die beiden Wörter Hollywood und Indianer in einen Satz packen? Zugegeben, wir alle haben natürlich einige Klischees und Bilder im Kopf, doch wie und weshalb diese Bilder entstanden und welche Folgen sie haben – lassen wir mal Winnetou als typisch deutsche Spielart jenseits von Hollywood außen vor – ist längst nicht jedem Zuschauer bewusst.

“What is more ridiculous than Indians on TV? Indians watching Indians on TV!”

Was Thomas in “Smoke Signals” (Regie: Chris Eyre) so köstlich ironisch zum Ausdruck bringt, trägt einen wahren Kern in sich. Auch Indianer sehen und übernehmen diese Klischeebilder, die ihnen Hollywood aufdrängt. Dabei wissen viele Indianer überhaupt nichts über die Filmgeschichte ihrer Darstellung, so Diamond. Manche der heutigen indianischen Kids kennen nicht einmal mehr die Klassiker des „Indianerfilms“ oder glauben, dass Chris Eyre der erste indianische Regisseur gewesen sei, doch mit den Klischees, die Hollywood hervorgebracht hat, müssen auch sie sich auseinandersetzen, denn mit diesen Stereotypen werden sie selbst im 21. Jahrhundert konfrontiert.

Neil Diamond sucht sein Publikum daher sowohl unter nicht-indigenen wie auch gerade unter indigenen Zuschauern, die gar nicht wissen, dass es eine Zeit gab, in der lange vor Adam Beach indianische Stars gefeiert wurden und Indianer Filme drehten. James Youngdeer und Mona Darkfather waren die Angelina Jolies und Brad Pitts ihrer Zeit, doch dann wandelte sich das Klima in Hollywood und John Ford übernahm die Regie.

Das Interesse des Filmemachers gilt allerdings der Frage, wie Indianer selbst das Klischee der Hollywood-Darstellung aufnehmen. Konsequenterweise kommen in den Interviews zwischen den Filmbeispielen daher vor allem Indianer selbst zu Wort: Schauspieler, Regisseure, Filmkritiker. Neben Chris Eyre, Adam Beach, John Trudell, Russell Means, Graham Greene, Charlie Hill, Sacheen Littlefeather, Robbie Robertson oder Jesse Wente bilden Jim Jarmush und Clint Eastwood die „weiße“ Ausnahme. Beide Regisseure haben sich mit ihren Filmen „Dead Man“ (u.a. mit Gary Farmer) und „Flags of Our Fathers“ (Hauptrolle: Adam Beach) auf ungewöhnliche Weise mit dem Bild von Indianern auseinandergesetzt.

Dokumentarfilm als Roadmovie

Neil Diamond wuchs in der kleinen Cree-Gemeinde von Waskaganish im nördlichen Quebec, „kurz vor der Polargrenze“ (Diamond) Kanadas auf. Vom Nordosten des nordamerikanischen Kontinents macht er sich auf ans andere Ende nach Hollywood im Südwesten der USA. Seine Reise führt ihn nicht nur quer über den Kontinent, sondern auch durch die Filmgeschichte. Und wie könnte man diese Reise besser unternehmen als stilecht in einem „rez car“, einer jener Schrottlauben mit kaputter Gangschaltung, fehlendem Auspuff und durchgerosteten Sitzen, die überall in Nordamerika auf den Reservationen zu finden sind – das Pferd des modernen Indianers.

Apropos Pferd: Natürlich ist es ebenfalls nur ein Klischee, dass alle Indianer begnadete Reiter waren und sind, denn was bitte sollte ein Inuit im ewigen Eis Alaskas mit einem Pferd anfangen. Indianer lebten ja auch nicht alle in Tipis und von der Büffeljagd. Doch genau dies ist natürlich das vorherrschende Indianerbild – der federngeschmückte Indianer, der auf dem Rücken eines Pferdes durch die Prärie streift. Für Diamond ist es daher nur konsequent, wenn er zunächst zu jenen Indianern reist, die zum Inbegriff des Hollywoodklischees wurden, zu den Sioux in die Black Hills nach South Dakota.

Greifen wir noch mal auf ein Zitat aus „Smoke Signals“ zurück. Als Viktor von den “alten Zeiten“ faselt, als die Indianer noch auf Büffeljagd gingen, zeigt sich sein geschichtskundiger Freund irritiert. „Buffalo?“, fragt Thomas, „We were salmon people. We never hunted buffalos.” Klar, denn der Autor der Romanvorlage des Films, Sherman Alexie, kommt aus einem Spokane-Reservat im US-Bundesstaat Washington, und der liegt bekanntlich nicht in den Black Hills.

Neil Diamond geht es jedoch nicht nur um die Lügen Hollywoods, sondern auch deren Einbettung in die tatsächlichen historischen Ereignisse. South Dakota ist hierfür ein lohnendes Ziel, denn die historische Stätte von Wounded Knee macht deutlich, wie die Amerikaner den Ureinwohnern begegneten – mit Gewalt, Hass und Völkermord. Nicht nur 1890, sondern auch 1973, als FBI und Regierung die Indianer als Terroristen brandmarkte. Gleichzeitig entsteht in den Black Hills eine gigantische Crazy Horse-Skulptur, die ein Weißer als Superlativ in den Fels sprengt und damit jener Gestalt ein Denkmal setzen will, die längst von Klischees überlagert ist. Der Filmemacher – das Thema ist schließlich die bildliche Darstellung der Indianer – vergisst dabei nicht, darauf hinzuweisen, dass ausgerechnet Crazy Horse niemals photographiert werden wollte. Doch das Bild ist immer stärker als die Person, und mit der Wahrheit nahm man es nie so genau, denn das einzige Photo, das angeblich Crazy Horse darstellt, ist eine Fälschung.

Von der Geburt Hollywoods zum blutrünstigen Wilden

Die Versuchung, Indianer – gleich ob aus ethnologische Interesse, als „edle Wilde“ oder als „vanishing race“ – auf Silberplatten oder Zelluloid zu bannen, war bereits in der Frühphase Hollywoods zu verlockend. Auch Technikpionier Thomas Edison drehte mehr als 100 Filme mit Indianern, in denen die Ureinwohner nicht selten als „beseelt“ in Szene gesetzt wurden und dem Publikum einen Hauch von Romantik vermittelten oder eine Sehnsucht nach ursprünglicher Unschuld stillten.

Bemerkenswert, wenngleich wenig bekannt ist, dass in der Stummfilmphase noch Indianer selbst mitwirkten. Indianer, nicht rot geschminkte Hollywoodstars, wirkten als Schauspieler mit oder traten gar als Regisseure in Erscheinung. Vielfach nahmen die Filme wie z.B. „The Silent Enemy“ die Perspektive der Indianer ein.

Der Reiz der Hollywood-Indianer war sogar so groß, dass einige Schauspieler eine indianische Identität annahmen, obwohl sie gar keine indianischen Vorfahren hatten. Prominente Beispiele hierfür sind Child Buffalo Longlance und Iron Eyes Cody (siehe Kasten). Longlance war ein echter Hollywood-Star, bis sich herausstellte, dass er auch schwarze Vorfahren hatte, was seine Karriere mit einem Skandal sofort beendete.

Später gab es wohl kaum einen Schauspieler, der nicht im Laufe seiner Karriere wenigstens einmal einen Indianer spielte: Anthony Quinn, Robert Wagner, Burt Lancaster, Elvis Presley und sogar Boris Karloff – mit Ausnahme von Ronald Reagan und John Wayne natürlich. Von der frühen Begeisterung war von den 1930er bis in die 1960er Jahre hinein wenig übrig geblieben. Indianer waren nur noch die verschlagenen Bestien, die Frauen vergewaltigten, Pferde stahlen und ganze Siedlertracks niedermetzelten.

Groovy Indians

Nach den verheerenden Indianerklischees in Filmen wie „Stagecoach“ galten die Indianer als endgültig besiegt – nicht nur auf der Leinwand. Doch mit der gesellschaftlichen Entwicklung im Zuge der Bürgerrechts- und Hippiebewegung in den 1960/70er Jahren setzte eine Kehrtwende ein. Indianer waren auf einmal schick und in. Es war cool, sich wie Indianer zu kleiden. Das Stirnband – eine Erfindung Hollywoods – schaffte den Sprung von der Leinwand in die Boutiquen von Haight Ashbury und veränderte auch das Bild der Indianer. Sacheen Littlefeather kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, als plötzlich jeder in Leder und Federn herumlief. Weltweite Berühmtheit erlangte Littlefeather, als sie 1973 im Namen von Marlon Brando bei der Oscar-Verleihung erschien, um zu verkünden, dass Marlon Brando den Oscar für seine Rolle in „Der Pate“ ablehne, um gegen die Entrechtung und Misshandlung der Indianer – sowohl in der Politik als auch in Hollywood – zu protestieren.

Selbstverständlich beeinflusste Hollywood auch stets die Selbstwahrnehmung der Indianer, doch im Fall des Eklats um den Oscar hatte dies sogar politische Dimensionen, denn wie Russell Means im Film erzählt, waren sie damals bei der Besetzung von Wounded Knee schon nahe daran, aufzugeben, als einige der Besetzer im Fernsehen die Oscar-Verleihung verfolgten. Als sie die Indianerin Sacheen Littlefeather im Fernsehen sahen und von der Entscheidung Marlon Brandos erfuhren, fühlten sie sich in ihrer Sache bestärkt.

Native Renaissance

Zeigten schon Filme wie „Little Big Man“ oder „Einer flog übers Kuckucksnest eine veränderte Sicht auf die Indianer, kam der neue Durchbruch mit dem Mega-Erfolg „Dances With Wolves“, der nicht nur Kevin Costner in den Hollywood-Himmel katapultierte, sondern auch die Indianer auf die Leinwand zurückbrachte und ein neues indigenes Gesicht präsentierte: Graham Greene, der mit seiner vielschichtigen und menschlichen Darstellung beeindruckte.

Doch während bei Costner erneut ein Weißer die Hauptrolle spielte, war nun die Zeit gekommen, dass Indianer selbst die Regie übernahmen. Mit „Smoke Signals“, „Dance Me Outside“ oder „Powwow Highway“ waren die Indianer nun endlich in der Gegenwart angekommen – und es waren ihre Filme. Indianische Regisseure, indianische Schauspieler und indianische Themen lassen sich nicht länger von Hollywood dominieren, wie auch der Film „Atarnajuat“ des Inuit Zacharias Kanuck zeigt.

Damit erreicht Neil Diamond auf seiner Reise durch die Filmgeschichte und den amerikanischen Kontinent, nachdem er die Klischee-Indianer der Prärie und die Filmkulisse von Monument Valley im übertragenen wie realen Sinn hinter sich gelassen hat, endlich die Hauptstadt des Films, auch wenn nun schon wieder neue Klischees lauern, wie etwa „Avatar“, den der Filmemacher spöttisch „Dances with Pocahontas in Space“ nennt.

Bislang wollten auch die Indianer immer auf der Seite der Cowboys sein, doch dies gehört der Vergangenheit an. Die indianischen Filmschaffenden tanzen ohne Wölfe.

Iron Eyes Cody

Ein selbsternannter Indianer aus Passion

von Monika Seiller

Jeder hat ihn schon einmal gesehen: Iron Eyes Cody hat in mehr als 200 Hollywoodfilmen den Indianer verkörpert, u.a. in „Big Trail“ (1930), „Nevada Smith“ (1966) oder „A Man Called Horse“ (1970). Doch nicht nur in Hollywood war er präsent, Thomas King greift seine Figur in seinem Roman „Green Grass, Running Water“ auf und bei Joni Mitchells Song „Lakota“ ist Codys Gesang zu hören.

Bereits mit zwölf Jahren begann er seine Schauspielerkarriere, die erst mit seinem Tod 1999 endete. Doch Cody hatte ein Geheimnis: Iron Eyes Cody wurde 1904 in Louisiana als Espera Oscar de Corti als Kind sizilianischer Einwanderer geboren.

Seine Eltern betrieben einen kleinen Lebensmittelladen in Gueydan, wo Cody aufwuchs. Damals herrschte ein rassistisches Klima in Louisiana, das sich besonders auch gegen Italiener richtete. Lynchmorde an italienischen Einwanderern waren an der Tagesordnung.

Cody floh in eine neue Identität und ging nach Hollywood. Es ist geradezu tragisch absurd, dass er von einer Minderheit zu einer anderen wechseln musste, um seine Haut zu retten. Dass er sich hierfür ausgerechnet eine indianische Identität aussuchte, ist besonders skurril, wenn man bedenkt, dass Indianer auch nicht gerade die Lieblinge der Amerikaner waren. Doch Cody hatte den richtigen Zeitpunkt erwischt, um noch auf einer Sympathiewelle nach Hollywood zu schwappen und sich eine Karriere aufzubauen. Cody wurde „der“ Indianer.

Auch in seinem Privatleben verwandelte er sich immer stärker in seine selbst gewählte Identität, heiratete eine Indianerin und adoptierte drei indianische Söhne. Er fühlte sich der indianischen Kultur verbunden, bewunderte sie und steigerte sich so stark in diese Indianerrolle, dass er am Ende seines Lebens sogar an seine eigene Lebenslüge glaubte und sich für einen Indianer hielt.

Ein Sizilianer sucht Schutz vor Rassismus und findet ihn ausgerechnet als „Indianer“. Der „Crying Indian“, also der „weinende Indianer“, wie sein Spitzname lautete, war so überzeugend, dass er schließlich sogar ein weiteres Klischee bedienen durfte, den Ökoheiligen. Für die öffentliche Werbekampagne „Keep America Beautiful“ trat er in Werbespots und auf Plakaten für den Umweltschutz ein. Das war Anfang der 1970er, als Indianer gerade als vermeintlich natürliche Umweltschützer in Mode kamen. Somit trafen sich zwei Klischees: Iron Eyes Cody als „klassischer Indianer“ in Lederklamotten und Federschmuck und das Bild vom Indianer als besonders naturverbundenem Öko.

„Reel Injun“ von Neil Diamond (87 Minuten, D/CDN/NL, 2009) wurde im Juni auf arte gezeigt.

Im Herbst soll er auf DVD erscheinen. Wir hoffen ihn auch in München im Herbst bei einem Filmfest präsentieren zu können.

Reel Injun (Hollywood-Indianer)

Lorber Films/Domino Film, USA 2009

Darsteller: Clint Eastwood, Jim Jarmusch, Graham Greene, Adam Beach, John Trudell, Russell Means u.a.

Link: Trailer auf IMDb![]()

Erhältlich bei Amazon![]() .

.

Reel Injun ist auch auf Amazon Prime![]() zu sehen (gebührenpflichtig).

zu sehen (gebührenpflichtig).